|

|

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课标要求】

1.通过学习苏联社会主义建设成就和改革的史实,认识苏联社会建设的经验和教训。

2.概述第二次世界大战后东欧社会主义国家建立、改革和剧变的史实,获得社会主义建设必须符合本国国情的启示。

3.认识中国社会主义发展的史实,体会中国人民为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗的努力精神。

【自主预习】

一、苏联的发展、改革与解体

1.发展及存在的问题:

(1)成就:①相继爆炸了原子弹和;②人民的教育和生活水平也有很大提高。

(2)问题:优先发展的政策没有变化, 农业、轻工业落后的局面没有改观。

2.改革:

(1)赫鲁晓夫改革。

①内容

a平反冤假错案,强调集体领导,改革制度。

b加入农业投入,将农产品义务交售制改为制。

c改革工业管理体制。

d1956年苏共二十大打破了对的个人崇拜。

②影响

a积极性:注入了某些成分,取得了一些成效。

b消极性:没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重;没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

[问题思考]

下图是赫鲁晓夫在苏共二十大上的照片

苏共二十大对苏联的发展产生了什么影响?

(2)勃列日涅夫改革。

①内容:在工业领域推行“”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

②结果:

a改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

b执政后期,热衷于树立,专断作风日趋严重。

c各项工作缺乏,社会矛盾丛生,发展缓慢。

(3)戈尔巴乔夫改革。

①经济改革,承认在社会主义经济中的作用。

②政治改革:在经济改革成效甚微的情况下,戈尔巴乔夫却骤然把改革重点转向领域。

a.取消苏共领导地位,放弃制度。

b.实行议会制、总统制和制

c.在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“”

③影响:放弃社会主义制度,造成思想混乱,主义兴起。

3.解体:

(1)1990发动政策,试图阻止苏联分裂。

(2)年8月19日,苏联解体。

(3)1991年12月26日,率先独立。

[问题思考]

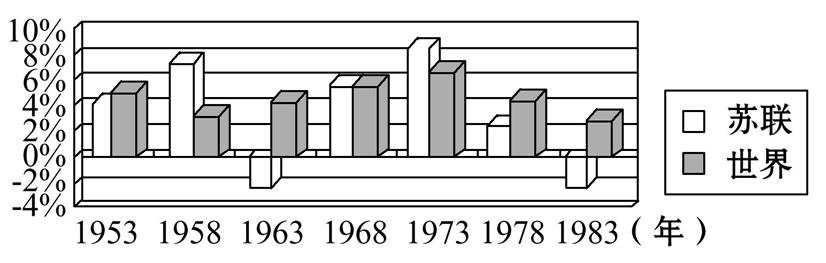

材料一 1953-1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比(%)

思考:据材料一,分析苏联改革对经济发展的作用如何。其主要原因是什么?

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1.社会主义建设:第二次世界大战胜利前后,东欧各国在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。各国在社会主义建设中,大多采取模式。

2.社会主义改革:

(1)原因:一些东欧国家希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己的道路。

(2)最早进行改革。

内容

| 建立了社会主义自治制度

| 影响

| 积极:通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展

| | 消极:改革导致抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患

|

[问题思考]

材料 1950年至1963年,南斯拉夫实行自治经济制度,把集中于中央的权力下放到地方,把工厂交给工人管理,改革收入分配制度。扩大企业财权,注意发挥市场机制作用。

思考:据材料分析南斯拉夫改革的特点,并分析其影响。

(3)东欧其他国家改革

成效:实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展;匈牙利国民收入、人民消费水平都迅速提高,人民群众比较满意。经济稳步增长,其经济发展水平居东欧国家之首

局限:东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡

3.东欧剧变:

(1)背景

①东欧各国的改革没有突破模式的束缚,经济陷入困境,政局剧烈动荡。

②苏联鼓励东欧改革。

③西方“”战略的影响。

(2)含义:东欧执政的共产党或工人党领导人迷失改革的方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃领导地位,实行政治多元化,1989—1992 年,社会政治经济制度急剧变化。

(3)表现

(1)波兰、匈牙利、和阿尔巴尼亚的变化相对平稳。

(2)发生了流血冲突。

(3)并入了德意志联邦共和国,实现统一。

(4)捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家。

(5)经过激烈内战,分成了六个国家。

[问题思考]

1992年,邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》中说:“从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以避免的规律性现象。一些国家出现严重挫折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促进社会主义向着更加健康的方向发展”,材料中“某种暂时复辟”指的是什么?

三、中国社会主义的发展

1.中国社会主义基本制度的建立与发展:

(1)建立。

①政治制度:1954年,第一届全国人民代表大会制定了《》。社会主义基本政治制度在中国建立起来。

②经济制度:到1956年底,中国基本完成了对农业、和资本主义工商业的社会主义改造。社会主义基本经济制度在中国建立起来。

(2)发展:全面建设社会主义时期虽然经历了严重曲折,但取得了包括“”在内的各个方面的巨大成就。这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

2.中国的改革开放及其成就:

(1)背景:1978 年, 中国共产党召开十一届三中全会,作出的伟大决策。

(2)过程:中国以为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

(3)成就:2010 年, 中国的国民生产总值已居世界第二位;到2018 年,中国的国内生产总值稳居世界第二位;基础设施建设快速突进;农业现代化稳步推进;创新型国家建设成果丰硕。

(4)中国特色社会主义进入新时代:中国共产党第次全国代表大会,激励中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定地走下去,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

3.中国特色社会主义的意义:深化了对的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献。

[问题思考]

材料

思考:材料中两幅图片反映了什么现象?并分析其原因。

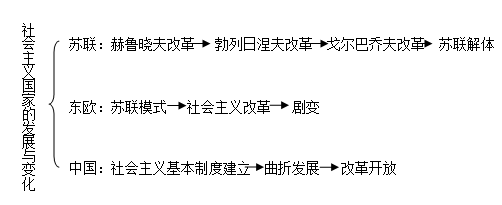

【宏观把握】

【自主探究】

一、苏联的发展、改革

十月革命后,苏俄(联)的社会主义建设取得巨大的成就,但也不乏遗憾。

材料一 斯大林模式的新型现代化途径是,在一个经济落后的农业大国,以苏维埃政权为杠杆,采用非常手段从本国农业积累工业化资金,用行政办法对资源、劳动力进行重新配置,采用优先发展重工业的方式快速地推进现代化。

——米艳《试论斯大林模式:落后国家现代化的一种途径》

材料二 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

——《苏联真相》

(1)材料一中苏联采用的“非常手段”是什么?据材料一并结合所学知识指出,“新型现代化途径”的“新”还表现在何处?

(2)根据材料二概括赫鲁晓夫执政后是如何进行农业改革的?改革失败的原因何在?

原因:对苏联模式的弊端缺乏科学认识,未能从根本上突破苏联模式。

二、苏联的解体

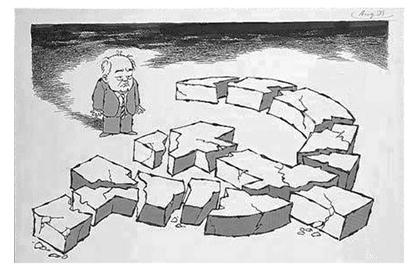

材料一

一幅反映苏联经济的漫画《军转民》

材料二

一幅反映苏联解体的漫画

(1)结合材料一和所学知识回答该漫画揭示苏联经济发展的问题是什么?产生该问题的制度原因何在?

(2)材料二中的结局与材料一中漫画反映的问题有无关系?

【自主检测】

1.1951~1955年,苏联的粮食年均产量为3 850万吨。1961~1965年,年均产量达到1.303亿吨,增长近50%。肉类的年均产量由570万吨变为930万吨,增加60%以上;奶类年均产量由3 790万吨变为6 470万吨,增加70%以上。导致这一变化的主要因素是( )

A.社会性质的变化

B.农业的集约化经营成效显著

C.领导阶层的关注

D.斯大林五年计划实施的结果

2.苏联曾经颁布《国营企业》法,规定“企业是社会主义商品生产者”,应转向全面经济核算,实行自负盈亏、自筹资金和自主经营。为此又相继通过有关在计划、科技、物资供应、财政、价格、银行等方面进行改革的决定。并要求在两年内全部企业按新原则办事,向新体制过渡。当时苏联处于( )

A.斯大林时期 B.赫鲁晓夫时期

C.勃列日涅夫时期 D.戈尔巴乔夫时期

3.1962年,苏联学者利别尔曼建议利用利润、奖金等手段来刺激企业的生产,提高劳动者的积极性。在赫鲁晓夫的倡导下,围绕此建议展开了学术讨论。这一讨论( )

A.主张恢复新经济政策

B.使苏联经济进入市场轨道

C.动摇了公有制的地位

D.促进了苏联经济体制改革

4.如图是某历史书籍的内容。由此判断,该事件是( )

A.东欧剧变 B.苏联改革

C.美苏争霸 D.苏联解体

5.如果以“别了,雅尔塔”为题发言,应该选择哪一事件作为“别了”的标志 ( )

A.社会主义阵营的解体 B.第三世界崛起

C.经互会解体,华约解散 D.东欧剧变、苏联解体

6.东欧剧变,最具决定性的变化是( )

A.社会制度 B.政治制度

C.国名变化 D.国家分裂

7.“东欧各国因照搬苏联模式,导致最终剧变。”东欧剧变给我们带来的主要教训是( )

A.社会主义建设要与本国实际相结合

B.要实行改革开放,发挥社会主义制度的优越性

C.警惕西方国家“和平演变”

D.坚持共产党的领导

8.1996年《现代汉语词典》收录了“市场经济”“民营企业”“国有企业”等新词汇,2012年又收录了“非公有制经济”“乡镇企业”等新词汇。这反映了我国( )

A.经济体制改革的不断深化

B.私营经济成为国民经济主导

C.以经济建设为中心的开始

D.全方位对外开放格局的形成

9.在苏联,1955年以前,国家下达的农业生产计划指标多达280项。1955年起,国家放宽对农牧业的生产管理,只下达国家收购各类农畜产品的数量指标,农庄有权自行安排生产。但是,这项决定没有得到认真贯彻,国家仍不时干预农庄的生产安排。这说明( )

A.苏联的国家机器运转不灵

B.赫鲁晓夫的政策摇摆不定

C.斯大林体制没有受到影响

D.传统观念阻碍改革的推行

10.下表是1965~1979年间苏联集体农庄庄员家庭收支构成表(%)。下列对苏联经济解释合理的是( )

| 1965

| 1970

| 1975

| 1979

| 家庭总收入

| 100

| 100

| 100

| 100

| 集体农庄的收入

| 39.6

| 40

| 43.5

| 43.7

| 个人副业收入

| 36.5

| 31.9

| 25.4

| 26.9

| 家庭总支出

| 100

| 100

| 100

| 100

| 购买食物、衣物

| 58.9

| 55.1

| 47.9

| 50.3

| 社会文化与生活服务(教育、医疗)支出

| 14.0

| 15.0

| 16.0

| 14.5

|

A.庄员生活总体水平较低

B.集体农庄的收入总量稳步上升

C.经济体制改革卓有成效

D.计划经济与市场经济相结合

11.苏联解体表明( )

A.苏联社会生产力水平落后于西方国家

B.苏联社会主义体制的自我调节功能丧失

C.苏联社会主义运动暂时进入低潮时期

D.苏联社会矛盾和民族矛盾尖锐激化

12.1981年4月,在一份以中共中央书记处研究室名义印发的材料上,按照对计划与市场的态度,将经济学家划分为四类:第一类是坚持计划经济的;第二类是赞成计划经济但不那么鲜明的;第三类是赞成商品经济但不那么鲜明的;第四类则是主张发展商品经济的。这表明当时( )

A.传统计划经济观念束缚亟待突破

B.照搬西方市场经济成为时人共识

C.国营企业的股份制改革正式启动

D.社会主义市场经济体制初步建立

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 赫鲁晓夫农业改革的重要措施之一是大规模垦荒。1954~1960年,苏联先后开垦荒地四千多万公顷,同期全国粮食产量增长50%以上,其中三分之一就是由这些新开垦的土地提供的。由于经营管理不善,20世纪60年代初,垦荒区提供的粮食越来越少。1964年,苏联不得不从国外进口粮食。

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业总产值年均增长率为8.5%;第二阶段为20世纪70年代初到70年代末,1971~1975年,工业总产值年均增长率为7.4%,比前五年下降1.1%,其后五年又下降3.0%;第三阶段为20世纪70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

材料三 “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他认为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”有人曾形象地说:“戈氏改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。”

——以上材料均摘编自《世界历史》

(1)根据材料一及所学知识,概括赫鲁晓夫改革失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出勃列日涅夫执政时期苏联经济发展的趋势及其原因。

(3)根据材料三和所学知识,谈谈你对戈尔巴乔夫改革的认识。

|

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图