|

|

《9.2把握适度原则》导学案

【学习目标】

必背知识

| 素养目标

| 1.领会遵循质量互变规律的要求、意义。

2.理解“度”、适度、适度原则的含义。

3.领会遵循适度原则的要求。

| 1.了解适度的含义,知道度的界限。

2.掌握适度原则,把握事物的质和量的关系。

3.培养学生把适度原则贯彻到生活中去,把哲学的原理转化为自己的处事能力。

|

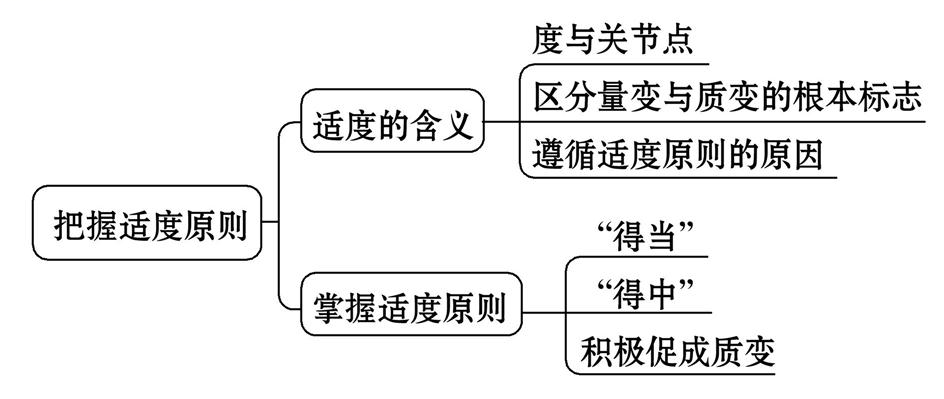

【框架体系】

【知识梳理】

议题一:适度的含义

1.度与关节点:

(1)度的含义:事物质与量的统一体现在“”中。度是一事物保持自身质的的量的限度。

(2)度的意义:①在度的范围内,质与量相互、相互。②当量的变化达到或超出定量限度时,事物就开始发生的转化。

(3)关节点:任何度的两端都存在着,度是关节点范围内的。关节点是事物量变达到的,是引起的节点。

2.区分量变与质变的根本标志:事物的变化是发生在之内还是超出。

3.遵循适度原则的原因:

(1)在度的范围之内,事物的质保持不变,质规定着量的和;

(2)超出这个范围,事物的质就发生变化,质与量的统一就会。

有人认为事物的度就是关节点和临界点。你如何评价这一观点?

提示:没有正确区别度、关节点和临界点的概念。度是事物保持自身质的稳定性的量的限度;度的极限叫关节点或者临界点。

议题二: 掌握适度原则

1.“得当”:

(1)为了保持我们所需要的事物特定的质,应当把事物的变化控制在度的范围内,防止。

(2)从思维方式上说,适度原则就是要在”度”的范围内寻求和把握事物发展的的原则。

(3)适当就是幅度“”,而不是“失当”。适度原则要求我们在思考和处理问题时把握好“”,不犯的错误。

2.“得中”:

(1)遵循原则,并不只是地适应事物的存在状态,而是包含着积极地认识和推动事物发展到最佳的状态。

(2)是“得中”而处之的思维。

3.积极促成质变:要改变我们不需要的事物的特定的质,就应当积极创造条件,促进事物的变化,并使其向的边缘不断发展,使该物转化为他物。

【议题探究】

1.致敬新时代的奋斗者,就是礼赞奋斗的价值。2018年度国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖三大奖获奖项,从立项到成果发表或应用平均时间为11年,其中近一成的项目经历了超过20年的攻关和积累。今天的中国科技,正站在这样一个临界点上。势能的积累已经够大,但实力的差距也还不小。这时候最需要的是信心、耐心、平常心,继续沉潜发力,把阻滞创造的障碍一一破除,着力激发全社会创新潜能,我们一定会迎来创新的井喷,也迎来中国创新的一个个新起点。

运用量变和质变的知识并结合材料,说明如何才能实现我国科技的持续创新。

2.工作生活中处理事情,关键在于拿捏好分寸, 把握好火候,多一分嫌长、少一分则短。一个懂得在工作生活中留有余地的人,懂得做到心中有度的人,往往是一位睿智的人、一位成功的人。

上述材料启示我们在思考和处理问题时应坚持什么原则?这一原则给我们提出了哪些要求?

【课堂评估】

1.在“度”中,质和量相互结合、相互规定,密不可分,这就要求我们在实践中坚持适度原则,使事物的变化保持在适当的量的范围内,防止“过”或“不及”。下列选项中,说明要坚持适度原则的有( )

A.适可而止 B.对症下药 C.量体裁衣 D.因地制宜

2.度和关节点是正确理解量变和质变的关键。下列说法正确的是( )

A.度就是事物质变的关节点 B.关节点是度中任意一点

C.关节点是度的两端 D.关节点是度的最佳点

3.在实际工作和生活中,凡事都要注意掌握分寸,坚持适度原则,防止“过”和“不及”。这符合( )

A.动态性与静止性相统一的观点 B.连续性与间断性不相容的观点

C.整体性与独立性相统一的观点 D.质和量相互结合、相互规定的观点

4.工作和生活中处理事情,关键在于“把握火候”,差之毫厘,谬以千里。这告诉我们( )①事物质与量的统一体现在“度”中 ②当量的变化超出度的范围,事物就会发生质变③关节点是事物量变达到的极限 ④想方设法不让事物发生质变

A.①② B.①③ C.①④ D.②③

5.中庸之道,是中华文化的精髓。“叩其两端”“执两用中”是中庸之道的重要原则。“两端”就是“过”和“不及”两个极端, “中”就是恪守中正之道、不偏不倚。合而言之,就是坚持“中”,戒其“过”,勉其“不及”。这表明( )

A.量的积累必然引起质的飞跃 B.没有量变就不会有质变的发生

C.做好量的积累才能为质变创造条件 D.适度量变有利于保持事物性质的稳定

6.一个人的正常血压是舒张压60—90mmHg,收缩压90—140mmHg,低于或高于这个数量界限,都不正常,会发生病变。这说明( )

A.要保持质的稳定性就要把事物的变化控制在度的范围内

B.掌握适度原则就是任何时候都要防止质变

C.凡事都要采取折中主义的科学思维方式

D.必须始终保持事物质的稳定性

7.围绕持续推动“中国制造”向“中国创造”“中国速度”向“中国质量”“中国产品”向“中国品牌”转变等话题的中国品牌发展国际论坛在上海举行。对于“中国品牌”的认识,下列说法正确的是( )

①发挥主观能动性,就能实现“中国制造”向“中国创造”的转变

②量变达到一定程度必然引起质变,“中国品牌”的创建是水到渠成的事情

③发展的道路是曲折的,“中国品牌”的形成不是一蹴而就的事情

④事物发展总趋势是前进的,要“中国质量”,就必须放弃“中国速度”

A.①④ B.②③

C.①③ D.②④

8.“将脚步放慢一点,我们才能尽情领略满天的星斗;将脚步放慢一点,我们才能潜心阅读经典中的智慧;将脚步放慢一点,我们才能听到别人的心声。”面对当前快节奏的生活压力,与这种对生活的感悟所包含的哲理相同的是( )

A.把握分寸,过犹不及 B.一着不慎,满盘皆输

C.仁者见仁,智者见智 D.方生方死,方死方生

9.中国梦是历史的、现实的,也是未来的;是我们这一代的,更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。下列与此蕴含哲学道理一致的是( )

①不受虚言,不听浮术 ②勾践栖山中,国人能致死

③集腋成裘,聚沙成塔 ④寄言持重者,微物莫全轻

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

10.毛泽东诗曰:“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”这句诗体现的哲理是( )

A.要把握适度原则 B.办事情要抓重点

C.办事要抓住时机,促成质的飞跃 D.要坚持一分为二的观点

11.当我们需要保持事物性质的稳定时,就必须把量变控制在一定的限度之内,警惕质变的发生,这就需要我们注意观察( )

A.事物的变化是否显著 B.事物的发展是否迅速明显

C.事物的变化是否超出度的界限 D.事物的变化是否停止

12.下面漫画《要知今日,何必当初》(作者白晓东)的哲学寓意是( )

<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>

①量变必然引起质变 ②要用对立统一的观点看问题

③要坚持适度原则 ④质变始于量变,要防微杜渐

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

13.在一个标准大气压下,水的温度在0℃—100℃这个范围,在这个幅度内,水保持液态不变。如果超出0℃—100℃ 这个温度范围,突破度的两个关节点或临界点(0℃或 100℃),水就变成冰或水蒸气了。关于“度”的认识正确的有( )

①度是一事物保持自身质的稳定性的量的限度 ②保持在度的范围内,事物就不会有变化

③关节点是事物量变达到的极限,是引起质变的节点 ④只要突破度的范围事物就能发展

A.①② B.②④ C.③④ D.①③

14.中国的诗词歌赋、名言警句常常蕴含着丰富的哲理。下列组合中,两者都蕴含相同哲学道理的是( )

A.千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金;锲而不舍,金石可镂

B.两句三年得,一吟双泪流;浮云游子意,落日故人情

C.大鹏一日同风起,扶摇直上九万里;读书破万卷,下笔如有神

D.士别三日,即更刮目相待;画图临出秦川景,亲到长安有几人

参考答案

【议题探究】

- 答案:(1)量变是质变的必要前提,质变是量变的必然结果,要求我们做好量的积累。实现我国科技持续创新,要求科技工作者要脚踏实地、埋头苦干、持之以恒,既要有信心,更要有耐心。(2)质变为量变开辟道路,使事物在新质的基础上开始新的量变,这要求我们要抓住时机,促成飞跃。实现我国科技持续创新,要求科技工作者抓住机遇,寻找关键点,破除障碍,推动我国科技水平更上新台阶。(3)事物发展就是从量变到质变,又在新质的基础上开始新的量变,如此循环往复,不断上升的过程。实现我国科技的持续创新,要求科技工作者要把每一次的新突破看成新的起点,这样才能不断创造新的业绩。解析:本题知识限定为量变和质变的知识。在科技创新中,要重视量的积累,为质变做好准备;要促成质变,促成事物科技创新突破,并在新的起点上继续促进科技创新的积累和量变。

2. 答案:原则:适度原则。适度原则要求①我们在思考和处理问题时把握好“分寸”,不犯极端化的错误; ②遵循适度原则,并不只是被动地适应事物的存在状态,而是包含着积极地认识和推动事物发展到最佳的状态,反对凡事都采取折中主义的消极的思维方式;③当量变达到一定程度时,我们要积极促成事物的质变,使其达到我们所期望的存在状态。

解析:第一小问,根据材料中“处理事情,关键在于拿捏好分寸,把握好火候”的信息,可知应坚持适度原则。第二小问,归纳教材中适度原则的要求直接回答即可。

【课堂评估】

1.答案:A

解析:A项强调适量,入选;B、C、D三项体现的是从实际出发、具体问题具体分析,与题意不符,应排除。

2.答案:C

解析:度是关节点范围内的幅度,任何度的两端都存在着关节点或临界点,关节点是事物量变达到的极限,是引起质变的节点。据此可知,C说法正确,符合题意。A、B、D说法均错误。

3.答案:D

解析:为保持我们所需的事物特定的质,应当把事物的变化控制在度的范围内,防止过犹不及。因此,只有D项符合题意。A、C项说法正确,但与题意不符。B项说法错误,连续性与间断性既相互区别又相互包含。

4.答案:A

解析:“把握火候”,就是把握事物的度,把度控制在合适的范围内;“差之毫厘,谬以千里”,强调的是当量的变化超出度 的范围,事物就会发生质变。故①②入选。材料中没有提到关 节点,③不符合题意。我们要根据需要决定是否保持事物质的 稳定性,④说法错误。

5.答案:D

解析:根据“不偏不倚”“戒其,过,,勉其,不及,”可知题干强调适量、适度,D符合题意;量的积累只有达到一定程度才会引起质变,A说法 错误,排除;B、C强调量的积累的重要性,与题意不符,排除。故选D。

6.答案:A

解析:要避免发生病变,就要保持舒张压和收缩压都在合适的范围内,这体现了适度原则,A符合题意。在需要质变的 时候,也要抓住机会积极促成质变,B、D错误。折中主义不是 科学的思维方式,C排除。

7.答案:B

解析:①错误,“发挥主观能动性,就能实现‘中国制造’ 向‘中国创造’的转变”夸大了主观能动性的作用。②正确,质变是量变的必然结果。③正确,发展的道路是曲折的,“中国品牌”的形成不是一蹴而就的事情。④中“就必须放弃‘中国速度’”说法绝对。故选B项。

8.答案:A

解析:“将脚步放慢一点,我们才能……”体现了坚持适度原则,要把握好量变与质变的辩证关系。“把握分寸,过犹不及”体现了量变与质变的辩证关系,A项正确。“一着不慎,满盘皆输”体现了整体和部分的辩证关系,关键部分的功能及其变化甚至对整体的功能及其变化起决定作用;“仁者见仁,智者见智”体现了不同的人对同一事物的认识不同;“方生方死,方死方生”是只承认绝对运动否认相对静止的观点,BCD均与题意不符。

9.答案:D

解析:“中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实”说明量变积累到一定程度会引起事物的质变,要重视量的积累。“不受虚言,不听浮术”说明要坚持实事求是、求真务实,①不符合题意;“勾践栖山中,国人能致死”强调了要密切联系人民,真正做到与民同苦、与民同忧,②不符合题意;“集腋成裘,聚沙成塔”体现了量变达到一定程度会引起质变,③符合题意;“寄言持重者,微物莫全轻”告诫把持重物者,微小的东西不要全都轻 视,强调了要重视量的积累,④符合题意。

10.答案:C

解析:毛泽东诗曰:“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”,诗句体现的哲理是条件成熟时,要不失时机,促成质的飞跃,C项符合题意;A、B、D三项均与题意不符。正确选项为C。

11.答案:C

解析:量变超过了度的范围,此物就转化为他物,本质发生了变化。事物的变化是发生在度的范围之内还是超出度的范 围,是区分量变与质变的根本标志,据此可知,C符合题意。

12.答案:B

解析:漫画《要知今日,何必当初》中的主人公因收受贿赂而被捕,这启示我们任何事物都有两面性,要用对立统一的观点看问题。任何事物的发展变化都是从量变开始的,要防微杜渐,②④正确;量变只有积累到一定程度才能引起质变,①说法错误;③说法正确但与漫画寓意不符,排除。故本题选B项。

13.答案:D

解析:事物质与量的统一体现在“度”中。度是一事物保持自身质的稳定性的量的限度,关节点是事物量变达到的极限,是引起质变的节点,①③正确,当选;事物保持在度的范围内,也可以有量变,②错误;发展是事物的前进和上升,发展离不开质变,但质变不一定都是前进和上 升的运动,④错误。故选D。

14.答案:A

解析:“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”和“锲而不舍,金石可镂”,都包含着量变和质变的关系原理,A项符合题意;“两句三年得,一吟双泪流”主要体现了量变引起质变的道理,“浮云游子意,落日故人情”主要体现意识的能动作用,B项与题意不符;“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”强调意识的作用,“读书破万卷,下笔如有神”强调量变与质变的关系,C项与题意不符;“士别三日,即更刮目相待”体现了发展的观点,“画图临出秦川景,亲到长安有几人”体现了实践决定认识的道理,D项与题意不符。正确选项为A。

|

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图