|

|

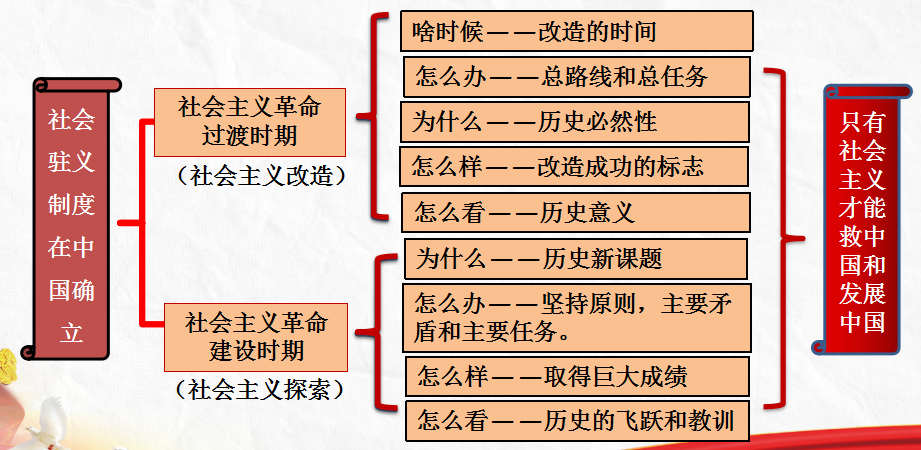

2.2社会主义制度在中国确立教学设计

【教材分析】

中国特色社会主义进入新时代,意味着科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力。回望近代以来中华民族走过的路,中国人民为什么选择了马克思主义、选择了共产党、选择了社会主义?在实现中华民族伟大复兴的历史征程中,中国人民进行了哪些艰辛探素?中国共产党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、中华民族的面貌发生了哪些变化?透过本节课的学习,我们将明确中国社会主义革命和建设的初步探索的艰辛、成就和走过的曲折的路。

【教学目标】

- 1.从新民主主义向社会主义过渡的历史必然性(难点)

- 2.列举“一-化三改”的实例,阐述过渡时期的总路线、总任务与历史意义(重点)

- 3.结合生产资料所有制的社会主义改造,说明社会主义制度建立的重大意义(重点)

- 4.中共八大分析的我国主要矛盾和主要任务(重难点)

- 5.社会主.义建设道路的艰辛探索及其历史意义(科学评价,难点)

- 通过学习社会主义制度在我国的确立,认同社会主义改造的必要性,深刻领会社会主义制度在中国确立的巨大历史意义,以及其承前启后的作用,社会主义作为新的社会形态具有强大生命力,从而增强社会主义社会代替资本主义社会是历史发展必然趋势的信心, 增强对我国社会主义社会制度的认同感, 树立道路自信、理论自信和制度自信。

- 辩证的看待中国在社会主义改造和建设初期探索道路的成就和曲折,能分析社会主义革命和社会主义建设的道路不是一帆风顺的 ,培养学生用发展的观点看问题的能力。

【教学重点】 (1)过渡时期的总路线和总任务;(2)社会主义改造完成后社会主要矛盾和根本任务

【教学方法】合作探究法与讲授分析法相结合

【教学过程】

- 导入新课:观看视频《电视剧片段——在毛泽东的领导下,中国革命向社会主义过渡!并取得成功!》

- 思考:毛泽东为什么说我们要十年、十五年甚至更长的时间完成向社会的过渡?

- 教师活动:带着这些问题走进我们的课堂——社会主义制度在中国确立

第一幕:天时地利人和向社会主义过渡条件具备——最深刻最伟大的社会变革

议题一:

探究活动一:观看视频《一化三改》

探究问题:三大改造是如何完成的?其实质是什么?

学生讨论回答

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

教师总结:

- 一、最深刻最伟大的社会变革——社会主义革命过渡时期(社会主义改造)

- 1、改造的时间: 1949年-1956年(过渡时期)

- 从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

- “一化三改”:在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。

- 把生产资料私有制转变为社会主义公有制,是变革生产关系的社会主义革命。

探究活动二:观看视频《三年经济恢复》

探究问题:我们为什么自信的选择向社会主义过渡?

学生讨论回答:

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

教师总结:

4、为什么改造?——从新民主主义向社会主义过渡的历史必然性

(1)社会主义国营经济迅速发展,逐步成为社会经济中的主导性因素。

(2)国家积累了利用、限制和管理私营工商业的经验,不同程度地开始了对它们初步的社会主义改造。

(3)个体农业经济难以适应国家工业化建设的新形势,迫切需要组织起来。

(4)国际形势有利于中国加快向社会主义阵营的转变。

探究活动三:观看视频《伟大历程》

探究问题:结合视频分析我们进入社会主义社会是以什么为标志的?社会主义改造完成的意义是什么?

学生讨论完成:

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

教师总结:

(1)成功的标志:1956年,生产资料所有制社会主义改造取得了决定性胜利,标志着我国实现了从新民主主义向社会主义的转变,进入了社会主义社会。

6、改造成功的意义—— 社会主义制度确立

(1)社会主义制度确立的标志:1956年,生产资料所有制的社会主义改造完成,标志着我国进入社会主义社会。

(2)社会主义制度确立的历史意义:实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革,为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础,实现了中华民族由近代不断衰落到根本扭转命运、持续走向繁荣富强的伟大飞跃。

第二幕:社会主义新探索艰辛曲折经验积累

议题二:

探究活动四:观看视频《新中国档案》

探究问题: 新中国成立初期取得巨大成就及主要原因是什么? 社会主义制度建立后,我国面临的新课题是什么?应如何探索社会主义建设道路?

学生讨论回答:

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

教师总结:

二、在艰辛探索中前进——社会主义建设时期(社会主义探索)

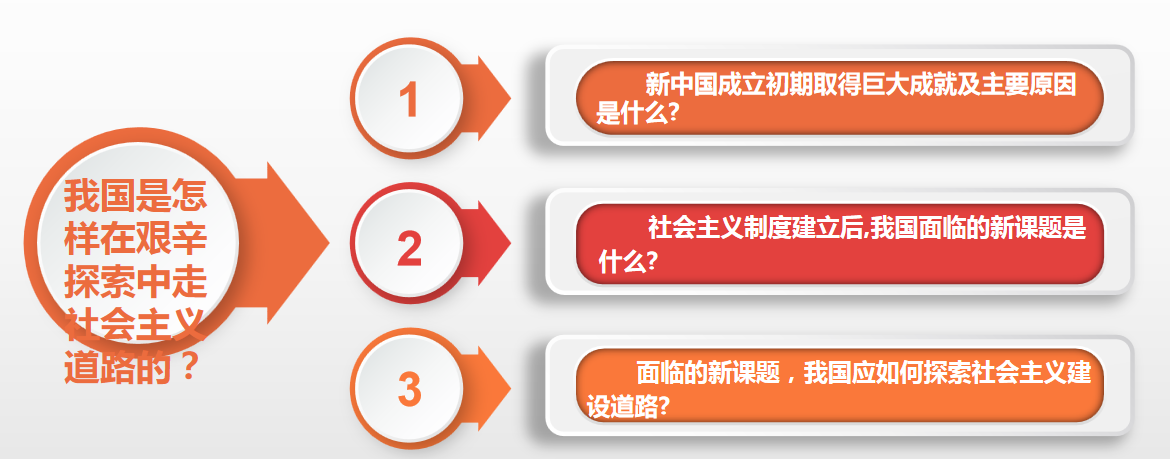

1.建国初期的巨大成就

(1)主要成就

(2)取得成就的原因

①党和国家制定的正确的方针路线,建立工业化为基础为目标的一五计划;

②广大工人农民的艰苦奋斗,高涨的工作热情;

③友好国家的援助。...等等

2、为什么探索?

新的历史课题:社会主义基本制度确立后,如何在中国建设社会主义、如何巩固和发展社会主义,是崭新的历史课题,没有现成的答案可以遵循。

5、近代中国资本主义道路走不通的原因

(1)近代中国的基本国情决定

(2)帝国主义入侵中国的目的

(3)中国的封建势力强

(4)中国民族资产阶级弱

探究活动五:观看视频《党的八大》

探究问题:党的八大为什么被称为我国强国的序曲?结合教材内容分析我国是怎样进行社会主义道路的探索的?。

学生讨论回答:

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

教师总结:

- 中国共产党在马克思列宁主义基本原理指导下,以苏联经验教训为鉴戒,结合中国具体实际,艰辛探索适合中国国情的社会主义建设道路。

- ①人民対于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾。

- ②人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

- 注意:社会主义改造完成以后,我国社会的主要矛盾已经不再是无产阶级同资产阶级之间的矛盾。

- 集中力量发展社会生产力,尽快把我国由落后的农业国变为先进的工业国。

第三幕:社会主义终奏凯歌中华民族傲立东方——这盛世,如您所愿!

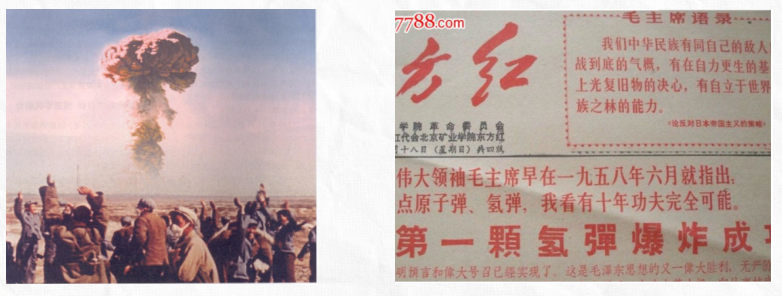

探究活动六:出示两组图片《在正确方向的指引下,我们阔步前行》和《建设探索的过程也伴随着曲折》

探究问题:在艰辛探索中取得的成就和出现的失误及挫折我们应如何看待?

学生讨论回答

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

- ① 在党的领导下,经过全国人民的艰苦奋斗,我国建立起了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,国家面貌发生了翻天覆地的变化。

- ②国家社会主义建设的实践证明,只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国。实现了中华民族从“东亚病夫”到站起来的伟大飞跃

- 我国在社会主义建设的探索过程中,经历了严重曲折,发生了“文化大革命”十年内乱,总结和吸取历史教训,以史为鉴,更好前进。但党在社会主义革命和建设中取得的独创性理论成果和巨大成就,为在新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备和物质基础。

探究活动七:观看视频《辉煌成就》

探究问题:结合视频和教材内容分析社会主义革命和建设时期取得的辉煌成就和重要意义?

学生讨论回答:

教师活动:点评学生的回答,引导学生纠正、补充,形成较完整的答案。

教师总结:

- 结论:中国共产党领导人民站起来、富起来、强起来。所以,我们才有幸看到,这盛世,如您所愿!没有共产党就没有新中国!

本课小结:

|

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图