课

前

预

习

| 作者简介

| 鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。1918年5月,第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。其作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《华盖集》《坟》等。

|

| 写作背景

| 本文选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷,人民文学出版社2005年版)。文中加点的语句,最初发表时被国民党书报检查机关删去了。这篇文章写于1934年9月25日,正是“九一八”事变三周年之际。当时,日本帝国主义的铁骑践踏了东北三省之后,又向关内步步紧逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”针对上述情况,为了批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信力,鲁迅在他53岁寿辰时,写下了这篇著名的杂文。

|

| 文体知识

| 驳论文 议论文从论证的方式上看,可分为立论和驳论两种。立论是就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张。驳论是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张。一般说来,批驳对方的论点有三种方式:一是直接驳论点,即先举出对方荒谬的论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,揭示谎言与事实、荒谬与真理之间的矛盾;二是通过批驳论据来驳倒对方的论点。论据是支撑论点的,论据驳倒了,论点也就不成立了;三是通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点。论述一个问题,论点和论据之间必须有内在的逻辑关系,否则就站不住脚。通过驳论证来驳论点,就是揭穿对方的论点与论据之间内在的逻辑联系,即所持论据不能证明论点,其论点不能由论据推出。

|

| 读准字音

| 玄虚(xuán) 诓骗(kuānɡ) 省悟(xǐnɡ) 脊梁(jǐ)

慨叹(kǎi) 诬蔑(miè) 渺茫(miǎo) 抹杀(mǒ)

摧残(cuī) 倘若(tǎnɡ) 搽粉(chá) 前仆后继(pū)

|

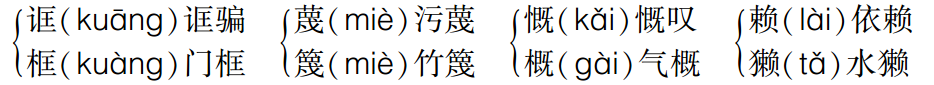

| 辨清字形

|

|

| 理解词语

| 地大物博:土地广大,物产丰富。

怀古伤今:追念古代的事情,感伤现在的事情,指一种落寞、悲观的情绪。

慨叹:有所感触而叹息。

玄虚:空而不切实;不可信。

渺茫:因遥远而模糊不清;因没有把握而难以预期。

省悟:觉醒明白。

为民请命:为人民请求保全性命或解除困苦。

家谱:家庭记载本族世系和重要人物事迹的书。

前仆后继:前面的人倒下了,后面的人紧跟着上来。形容英勇奋斗,不怕牺牲。

抹杀:一概不计;完全勾销。 诬蔑:捏造事实败坏别人的名誉。

自欺欺人:既欺骗自己也欺骗别人。 诓骗:说谎话骗人。

脊梁:比喻气节、操守、人格、品质。

搽:用粉末、油类等涂(在脸上或手上)。

|

![]() 川公网安备51152402000101号 )|网站地图

川公网安备51152402000101号 )|网站地图